IWGPリーグ戦(アイ・ダブリュー・ジー・ピー・リーグせん)は、新日本プロレスによって1983年開催の第一回大会から1987年開催の第五回大会まで行われたプロレスのリーグ戦(第三回大会のみトーナメント戦形式)。

IWGPは、International Wrestling Grand Prix(インターナショナル・レスリング・グラン・プリ)の略称で、現在新日本プロレスが管理するIWGPの王座とは異なる面を持つ。尚、初期段階ではIWGC「International Wrestling Grand Champion」と提唱されていた。

正式名称は第一回大会が「IWGP決勝リーグ戦」で、第二回大会から第五回大会までは「IWGP王座決定リーグ戦」という。

IWGP構想

1980年代初頭の新日本プロレスは、アントニオ猪木、アンドレ・ザ・ジャイアント、スタン・ハンセンらに加えて、新人だった頃のハルク・ホーガンとの激闘でかつて無いほど絶好調の波に乗っていた。更には1981年4月23日にデビューした初代タイガーマスクの大活躍によってピークに達し「ワールドプロレスリング」の視聴率も絶好調で、テレビ朝日系列局以外の地方局も取り込み放送ネットワークを全国に拡大。地方興行も連日大入り満員で、1981年夏に開催した『ブラディ・ファイト・シリーズ』は全29戦すべてが超満員という空前の記録を作った。当時新日本プロレス専務取締役営業本部長だった新間寿は「今起こっているのはプロレスブームではない。新日本プロレスブームだ」と揚言した。

アントニオ猪木は、このチャンスに乗じる形で「ワールドプロレスリング」を放送していたテレビ朝日の協力も得て、長年の念願だった「世界中に乱立するベルトを統合し、世界最強の統一世界王者を決定する」構想をブチ上げた。

当初の計画では日本国内で開幕戦を行い、以降、韓国→中近東→欧州→メキシコと転戦し、決勝戦をニューヨークで行うという壮大なリーグ戦構想であった。同様に世界各地を転戦するF1グランプリから着想を得た通訳のケン田島によって「International Wrestling Grand Prix」という名称が提案され採用された。しかし、それぞれの地区で王者を抱えていたプロモーターからの協力も得られず、「世界各地の王者を日本に招いて世界最強のチャンピオンを決定する」というものにトーンダウンしてしまった。

なお、当時新日本プロレスが加盟していた世界的なプロレス団体の寄合NWAでは、同じく加盟していた全日本プロレスからの運動もあって、「世界王者はNWA世界ヘビー級王者ただ一人であり、NWA世界ヘビー級王者だけを世界王者として認めることを各加盟団体に要求している」という声明を発表した。この声明の発表と同時にNWA第一副会長も務めたジャイアント馬場が「IWGP王者は新日本プロレスのローカルチャンピオンである」とコメントしているように、IWGP王者が真の世界一であるという立場と、新日本プロレスがNWAに加盟しているという立場は矛盾するはずだが、新日本プロレスがNWAを脱退することはついになかった。

内容的には、それまで新日本プロレスが行っていた「MSGシリーズ」と大差ないものであったが、プロレスファンはIWGPリーグ戦の成功に期待した。

開催までの経緯

1980年2月、極真空手のウィリー・ウィリアムスとの一戦で異種格闘技戦に一区切りをつけた猪木は、前述のIWGP構想を1980年12月に正式発表した。アメリカからNWA副会長、ヨーロッパから西ドイツレスリング連盟会長&同事務局長、メキシコからUWA代表、パキスタン国際レスリング協会会長&同副会長らを東京・京王プラザホテルに招いて1981年3月30日から31日にかけてIWGP運営会議が開かれ、翌4月1日にIWGP実行委員会の発足が正式に発表された。各国プロモーターへの働きかけは猪木の参謀役であったIWGP実行委員長・新間寿が中心となって行った。

その後IWGPリーグ戦を開催するにあたって、まず猪木が具体的に取り組んだのがチャンピオンベルトの返上である。1981年4月23日、猪木がスタン・ハンセンとの防衛戦に成功した試合を最後に、自身のNWFヘビー級王座を返上、封印したのを発端にして坂口征二のWWF北米ヘビー級王座、坂口征二&長州力のNWA北米タッグ王座(ロサンゼルス版 / 日本版)、タイガー・ジェット・シンのNWF北米ヘビー級王座とアジアヘビー級王座(新日本プロレス版)、タイガー・ジェット・シン&上田馬之助のアジアタッグ王座(新日本プロレス版)の合計6つの王座が返上された(ただしジュニアヘビー級王座のチャンピオンベルトは対象外であった。また1982年8月には藤波辰巳がWWFインターナショナル・ヘビー級王座を獲得し日本に定着させている)。

IWGPアジア地域予選リーグを行っていた最中の1981年末に、スタン・ハンセンが全日本プロレスに引き抜かれるアクシデントはあったものの、ハルク・ホーガンが短期間でトップレスラーの仲間入りを果たしていたことに加えて、前田明がイギリスで「クイック・キック・リー」として活躍し、欧州代表として凱旋帰国を果たすことでカバーした。なお、アブドーラ・ザ・ブッチャーが「IWGPリーグ戦参戦」を名分に新日本プロレスに移籍していたが(ハンセンの引き抜きはその報復)、ブッチャーは結局IWGPリーグ戦には参加していない。

このような経緯で1983年5月6日に第一回「IWGP決勝リーグ戦」の開催に至ることとなる。

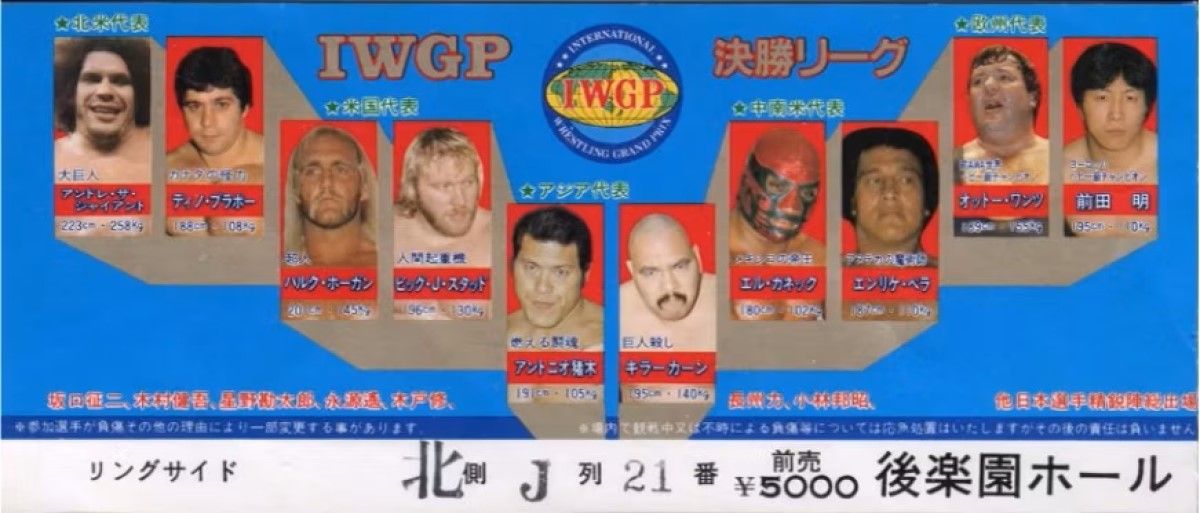

第一回大会

1983年5月6日(金)~6月2日(木)

大会概要

- 大会名 : IWGP決勝リーグ戦

- 試合形式 : シングルマッチで総当りリーグ戦を行う。決勝リーグ戦の試合方法は60分1本勝負とする。優勝戦は時間無制限1本勝負とする。

- 採点 :○ フォール・ギブアップ勝ちを5点、□リングアウト、反則、◇不戦勝による勝利を4点、△両者リングアウト・両者フェンスアウトを2点、●■◆あらゆる負けを0点と計算して優勝を決定する。

- ルール :日本プロレスリングコミッショナーのルールに基づいて行う。

- 参加選手 : 世界各地区の代表 : 計10名

- 日本代表 : アントニオ猪木、キラー・カーン、ラッシャー木村(北米代表ディノ・ブラボーの代打出場)

- 北米代表 : アンドレ・ザ・ジャイアント

- 米国代表 : ハルク・ホーガン、ビッグ・ジョン・スタッド

- 中南米代表 : エル・カネック、エンリケ・ベラ

- 欧州代表 : オットー・ワンツ、前田明

リーグ戦の結果

リーグ戦前は前田の活躍に期待が集まったが、世界の壁は厚く10人中7位の成績に終わる。猪木、ホーガン、アンドレの三つ巴の戦いとなるが、最終戦でトップ独走のアンドレがカーンと両者リングアウトの引き分けで脱落。リーグ戦全戦を終えた時点での勝ち点は、猪木37点、ホーガン37点、アンドレ36点、スタッド25点、カーン24点、木村21点、前田14点、カネック5点、ワンツ5点(負傷により途中棄権)、ベラ4点となり、猪木とホーガンによる同点決勝が行われることとなった(リーグ戦での対決の結果は両者フェンスアウト)。

決勝戦

IWGP決勝リーグ戦の決勝戦「アントニオ猪木 VS ハルク・ホーガン」は、1983年6月2日に東京の蔵前国技館で時間無制限1本勝負として行われた。

猪木の優勝は既定路線かと思われたがホーガンは予想以上に強く、場外乱闘の際に鉄柱の正面に立った猪木に向けて、背後からホーガンの必殺技アックスボンバーが炸裂すると、猪木は額を鉄柱にまともに打ち付けてしまい、足腰が立たない状態に追い込まれた。

なんとかエプロンに上がった処へ、とどめのアックスボンバーをロープ越しに再び食らうと、場外へ飛ばされ、うずくまったまま動かなくなった。セコンド陣が介抱するがリングに戻る気配は無く、うずくまったままで様子がおかしい。セコンド陣の手によって強引にリング上に戻された猪木の表情をテレビカメラが捉え、当時全日本プロレスと共に対立していた日本テレビでもニュース報道されるなど、ありのまま全国に放送されたほか、新聞にも「試合中のアクシデント」として報道された。

猪木はうつ伏せの状態で、眼を閉じたまま舌を出し、気絶していた。窒息の危険性があるため、応急処置が施された後に病院へ直行となった。その間ホーガンは心配そうに見守っていたが、新たに作られたIWGPのチャンピオンベルトが与えられ、IWGP王者としてそのベルトを腰に巻いた。猪木が病院へ担ぎ込まれた事実は一般紙でも報じられ、プロレスファン以外にも知られる事となった。なお、この失神劇は、アクシデントではなく、ジャイアント馬場曰く「失神したときは舌は出さない」発言や(馬場はミスター珍との試合で珍を失神させてしまったことがある)、新間寿が猪木が搬送された病院で看護師に「私たちも医療ではプロですからね(失神しているふりをしてもわかりますよ)」と言われたという情報など、猪木による自演とみる説がある一方、井上義啓の「会場で坂口征二が『ベロはどうした、ベロは?』と叫んでいたのを聞いた」「知り合いの医者に(猪木が失神した場面の)写真を見せて『これはほんまもん(の失神)ですか?』と聞いてみたら『演技でここまで舌は出せない。これはほんまもん』と言っていた」という証言や、セコンドにいた木村健吾が舌を引っ張り出してからリングに上げた、との説もある。実際には夜中に新間寿が猪木を連れだし、そのままブラジルに渡航したいが為の演技であった。そしてその通りに実行した。猪木が優勝した場合のIWGPリーグ戦は世間からは「第1回チャンピオンカーニバルでジャイアント馬場が優勝」「第1回MSGシリーズでアントニオ猪木が優勝」というような過去のリーグ戦と同列に扱われる可能性が強く、猪木がそれを避けようと失神KOを演出したのではないかという推測もある。また、当時ブッカーであったという坂口征二はこの試合後「人間不信」とだけ書いた紙を書置きして数日間失踪した。これは坂口が書いたストーリーを猪木が独断でこのような結末に変更したためであるとされている。ミスター高橋の著書によると、予定では、エプロンサイドへ上がった猪木に対してホーガンがブレーンバスターを仕掛け、反転した猪木が、逆さ抑え込みか卍固めで勝利というシナリオだった 。

- 優勝者 : ハルク・ホーガン(初優勝)

第二回大会

1984年5月11日(金)~6月14日(木)

大会概要

- 大会名 : IWGP王座決定リーグ戦(以降第五回大会まで同じ)

- 試合形式 : 各ゾーン代表選手12名により決勝リーグ戦を行う。総得点上位1名が6月14日蔵前国技館において前年優勝者ハルク・ホーガンと優勝戦を行う。決勝リーグ戦の試合方法は60分1本勝負とする。優勝戦は時間無制限1本勝負とする。

- 採点ルール : 第一回大会に準じる。

- 参加選手 : 前大会優勝者 : ハルク・ホーガン(5月11日~18日・6月8日~14日最終戦)

- リーグ戦参加選手 : 世界各地区の代表12名

- 日本代表 : アントニオ猪木、藤波辰巳、マサ斎藤、長州力

- 米国代表 : ビッグ・ジョン・スタッド、ディック・マードック、アドリアン・アドニス、ケン・パテラ

- 北米代表 : アンドレ・ザ・ジャイアント、リック・マーテル(マーテルは来日直前ジャンボ鶴田を破りAWA世界ヘビー級王者となったため不参加。マスクド・スーパースターが代打出場)

- 欧州代表 : オットー・ワンツ、ビッグ・ジョン・クイン

リーグ戦の結果

リーグ戦序盤から藤波が快調に飛ばしたが終盤に腰痛のため失速。やはり戦前の予想通り猪木とアンドレの二強に絞られた。リーグ戦終盤の両者全勝で迎えた対戦でアンドレに反則勝ちを収めた猪木が決勝戦へ進出。前年の汚名返上とばかりに猪木は大ハッスルし、予選リーグは全勝で通過。失点は藤波戦のリングアウト勝ちの1点とアンドレ戦の反則勝ちによる1点の2点のみとなる53点とほぼ完璧な成績であった。長州対斎藤、マードック対アドニスなど仲間同士の対決など見どころが山ほどあった。リーグ戦全戦を終えた時点での勝ち点は、猪木53点、アンドレ49点、長州34点、藤波33点、マードック30点、斎藤26点、アドニス25点、スーパースター18点、パテラ17点、クイン10点、ワンツ6点、スタッド2点(負傷により途中棄権)。

決勝戦

前大会と同じ顔ぶれの「黄金カード」となったIWGP王座決定リーグ戦の決勝戦は、1984年6月14日に前大会同様、東京・蔵前国技館で時間無制限1本勝負として行われた。

前大会の汚名を返上したい猪木は、気合充分でこの決勝戦に臨んだが決着はなかなかつかず、異例の二度の延長戦にもつれ込んだ時に、何故か現れた長州力が場外の猪木とホーガンに次々にラリアットを食らわせるとそのまま立ち去った。レフェリーの場外カウントが進み、20カウント以内で先にリングインした猪木がリングアウト勝ちを収め第二回優勝者となった。

余りにも唐突な形での勝利のため、当日蔵前国技館に詰め掛けた観衆は当然納得せず、観客席から次々と物が投げられ、「出て来い!出て来い!長~州」コール、大「金返せ」コールが起こり、垂れ幕は破られ、更に放火騒ぎや蔵前国技館の二階席のイスを破壊する者もいたなど、試合終了後に暴動寸前の状態にまで発展した。このような状況を収拾するために猪木や藤原喜明がリング上に現れて観衆を静める一幕もあった。猪木は手を振るだけだったので逆に観客の反感を買う形となったため、藤原はマイクパフォーマンスで「俺が長州を倒してやる!」と期待させて収拾を図った(なお藤原はこのシリーズを最後に新日本プロレスを離脱しUWFへ移籍してしまう)。

既に両国新国技館が建設中であり、数々の名勝負を繰り広げてきた蔵前国技館の残り少ない興行で「汚名返上」どころか「恥の上塗り」の形となり、新日本プロレスはそれまでの「異種格闘技戦」などで猪木信者となっていた多くのファンを失った。そして、猪木と新日本プロレスに失望したファン達は1984年に旗揚げしたUWFなどの、より格闘技色の強いプロレスに期待するようになって行くのである。長州もこの件でかなりのファンを失った。ミスター高橋の著書によると、長州は乱入は高橋が考えたものであれば断っていたと言う。猪木の提案だったため(当時、猪木の意見は絶対であった)断り切れず渋々請けた長州は乗り気ではなかった。乱入後、独り街へ消え呑み明かしたと言う。この不満から約3ヶ月後の長州ら維新軍団大量離脱に繋り新日本プロレスは大打撃を受けることになる。これだけの豪華メンバーが参加したにもかかわらず、結果的には観客も含めて喜び得をした者は誰一人としていなかった。

この頃から「呪われたIWGP」と呼ばれるようになる。

- 優勝者 : アントニオ猪木(初優勝)

- なお、この試合が「初代王者の防衛戦」なのか「決勝戦にシードされた前回優勝者との優勝決定戦」なのか明確にされておらず(後者なら決着が付くまで試合を続けるが、前者なら両者リングアウトなどの引き分けで王者の防衛)、ホーガンは「防衛戦だから最初の両者リングアウトで自分の引き分け防衛」を主張する様子を露骨に示している。審判部長の山本小鉄は「両者の希望通り」と説明しているが、ホーガンが納得していない様子が映像からも窺える。

第三回大会

1985年5月10日(金)~6月13日(木)

大会概要

- 当時業務提携中だったWWF(現:WWE)との共催色をつけた「IWGP&WWFチャンピオンシリーズ」と銘打たれた。予選トーナメント戦を勝ち上がった選手と前年優勝のアントニオ猪木とで優勝決定戦を行い、更にその勝者がハルク・ホーガンと「IWGPヘビー級選手権試合」を行った。トーナメント準優勝者には優勝決定戦前のセミファイナルで行われるWWFヘビー級選手権試合にて王者ホーガンへの挑戦権が与えられた。

- シード選手(前大会優勝者):アントニオ猪木

- トーナメント戦参加選手:坂口征二、藤波辰巳、木村健吾、アンドレ・ザ・ジャイアント、ディック・マードック、マスクド・スーパースター、アドリアン・アドニス、カネック、キングコング・バンディ、アイアン・マイク・シャープ、ロン・ミラー(来日キャンセルとなり不参加)、スーパー・ストロング・マシーン

- 特別参加選手 : ジミー・スヌーカ(5月10日~16日)、ボブ・バックランド(5月17日~22日)、ペドロ・モラレス(5月24日~6月6日)、ハルク・ホーガン(6月7日~13日最終戦)

トーナメント戦の結果

▽1回戦

○坂口征二(8分56秒 リングアウト)×マスクド・スーパースター

○ディック・マードック(13分59秒 片エビ固め)×木村健吾

○スーパー・ストロング・マシーン(不戦勝)×ロン・ミラー

○アンドレ・ザ・ジャイアント(4分59秒 体固め)×カネック

○アドリアン・アドニス(6分13秒 反則勝ち)×キングコング・バンディ

○藤波辰巳(7分54秒 体固め)×マイク・シャープ

▽2回戦

ディック・マードック(9分48秒 両者リングアウト)坂口征二

延長戦

○マードック(2分7秒)首固め)×坂口

○アンドレ・ザ・ジャイアント(不戦勝)×スーパー・ストロング・マシーン

○藤波辰巳(16分22秒 逆さ押さえ込み)×アドリアン・アドニス

▽敗者復活戦

○坂口征二(9分29秒 リングアウト)×アドリアン・アドニス

※この結果、坂口が準決勝に進出。

▽準決勝

○アンドレ・ザ・ジャイアント(1-0)×ディック・マードック

○藤波辰巳(1-0)×坂口征二

▽決勝

○アンドレ・ザ・ジャイアント(体固め、6分17秒)×藤波辰巳

藤波を破ったアンドレが優勝決定戦へ進出。敗者の藤波にはWWF王者ハルク・ホーガンへの挑戦権が与えられた。

優勝決定戦

第三回大会の優勝決定戦は、1985年6月11日に東京体育館で60分1本勝負として行われた。

予想どおりにアンドレがトーナメントを制して、猪木との決戦に駒を進めたが、ロープに宙吊りとなってカウントアウト負け。

見慣れた顔ぶれで盛り上がりに欠ける大会となったため、翌年からリーグ戦形式に戻された。

- 優勝者 : アントニオ猪木(二連覇) : ○猪木(13分50秒 エプロンカウントアウト)×アンドレ・ザ・ジャイアント

IWGPヘビー級選手権試合

優勝決定戦から2日後の6月13日、第三回優勝者の猪木と、WWF選手権試合で藤波を下したホーガンとが愛知県体育館でIWGP選手権試合を行った(事実上の防衛戦)。

〇猪木(11分25秒 リングアウト)×ハルク・ホーガン

リングアウト勝ちながら終始試合を有利に進めた猪木の完勝。猪木が初めて腰にベルトを巻いた(前回は不本意な勝利だったためベルトは肩に掛けただけだった)。この瞬間、ワールドシリーズ、チャンピオンカーニバル、MSGシリーズと同じく「団体のエースのための大会」に成り下がったと見る人も数多くいた。

猪木とホーガンのシングルマッチはこれが最後となった。

第四回大会

1986年5月16日(金)~6月19日(木)

大会概要

- 試合形式 : Aブロック、Bブロックに分かれて予選リーグ戦を行い、各ブロックの最高得点者同士で決勝戦を行なう。

- 採点ルール : 第一回大会に準じる(第五回大会まで同じ)。

- 参加選手 : Aブロック7名、Bブロック7名の計14名

- Aブロック : アントニオ猪木、坂口征二、木村健吾、藤原喜明、アンドレ・ザ・ジャイアント、マスクド・スーパースター、クラウス・ワラス

- Bブロック : 藤波辰巳、前田日明、上田馬之助、ディック・マードック、ジミー・スヌーカ、ワイルド・サモアン、キューバン・アサシン

リーグ戦の結果

UWFの崩壊で、新日本プロレスに業務提携という形で古巣に戻った前田日明とアントニオ猪木の直接対決が期待されたが、別のブロックに振り分けられたため実現はしなかった。

Aブロックは猪木が坂口にリングアウト負けの波乱があったが、対抗馬のアンドレも木村にフェンスアウト反則負けで星を落としたため両者二強の構図は崩れないまま1986年6月17日の愛知県体育館での直接対決を迎え、猪木が腕固めでアンドレから世界初となるギブアップ勝ちの快挙を達成し決勝戦へ進出。

Bブロックでは6月12日大阪城ホールで実現した藤波対前田の試合(ニールキックとレッグラリアットの相打ちからの両者KO)後の前田のコメント「寄港する先がなかったUWFが、ある島にやっとたどり着き、無人島だと思ったら仲間がいた。」は試合内容と並んで後の語り草となった。その後藤波はこの試合の負傷が元で欠場となった。リーグ戦は前田とマードックが同点で並び、6月17日の松戸市運動公園でのブロック代表決定戦をリングアウト勝ちで制したマードックが決勝戦へ進出した。

決勝戦

第四回大会の決勝戦は、新設された両国国技館で1986年6月19日に60分1本勝負として行われた。

- 優勝者 : アントニオ猪木(三連覇) : ○猪木(30分7秒 体固め)×マードック

追撃戦

両国大会翌日の6月20日、京都府立体育館で「'86IWGPチャンピオンシリーズ追撃戦」と名した大会が行われ、その中でIWGPリーグ戦参加者の10選手による「佐川急便杯争奪トーナメント」が開催された。決勝戦ではアンドレが猪木をリングアウト勝ちで破り、リーグ戦の雪辱を果たした形となった。

第五回大会

大会概要

- 試合形式 : 第四回大会に準じた形で行い、優勝者を初代IWGPヘビー級王者として認定する。

- 参加選手 : Aブロック7名、Bブロック7名の計14名

- Aブロック : アントニオ猪木、坂口征二、藤波辰巳、藤原喜明、コンガ・ザ・バーバリアン、スコット・ホール、キラー・ブルックス

- Bブロック : マサ斎藤、前田日明、木村健吾、上田馬之助、ジョージ高野、ハクソー・ヒギンズ、アレックス・スミルノフ

リーグ戦の結果

WWFとの契約切れにより外国人レスラーのスケールが落ち、実質的には日本人レスラーの闘いになった。またしてもアントニオ猪木と前田日明は別ブロックに振り分けられたため直接対決は実現せず。開幕してすぐに藤波辰巳が怪我のため途中棄権。さらに全日本プロレスから出戻ってきた長州力および元ジャパンプロレス軍が(契約上まだ試合に出場できないため)乱入を繰り返し、前田に怪我を負わせて棄権に追い込んだため、IWGPリーグ戦の星取りは猪木を中心に展開した。

Aブロックは猪木が、Bブロックはマサ斎藤が決勝戦へ進出した。

決勝戦

第五回大会の決勝戦は、1987年6月12日に両国国技館で時間無制限1本勝負として行われた。

- 優勝者 : アントニオ猪木(四連覇、初代IWGPヘビー級王者に認定) : ○猪木(14分53秒 体固め)×マサ斎藤

伝説のマイクアピール -世代闘争宣戦布告-

本番はこの後だった。試合後、リングに上がった長州力が「藤浪!俺は自分達の時代を変えるために三年間叫んできたぞ!藤浪!前田!今こそ新旧交代じゃないのか!」とアピールし、藤浪と前田をリングに呼び「今の新日本でいいのか?!俺は噛み付くぞ!藤浪!前田!お前は噛みつかないのか!?今しか無いぞ!俺たちがやるのは!」と呼びかける。これに猪木が「お客さん!いいかー!聞いてくれー!てめえらいいかーその気で来るなら俺はうけてやるぜ!てめえらの力で勝ち取ってみろこの野郎!お前ら今のままなら死んでも離さんぞ!お前もな!おめえもいいか!なっ!やるか!」と受けてたち、坂口とマサ斉藤と握手を交わす。そこに今まで黙っていた前田が「どうせやるんだったら世代闘争に終わらんとな誰が強いか一番強いかねー決まるまでやりゃあいいんだよ決まるまで」と返事、藤浪も「やるぞー!」と受託。これがプロレスの歴史において初めてナウリーダーと言われた旧世代とニューリーダーと言われた新世代による世代闘争の始まりとなった。

大会後

第五回大会の「IWGP王座決定リーグ戦」の開催前、大会提唱者であったアントニオ猪木は「世界マット界の情勢の変化」を理由に、IWGPのタイトル化を宣言する(実際には、NWAに対する後ろ盾ともなっていたWWFが、1985年10月末で新日本プロレスとの業務提携を破棄し、独自で全米進出に乗り出した影響が大きかった。「第五回大会」の項を参照)。

その第五回大会を制したアントニオ猪木が「初代IWGPヘビー級王者」として防衛戦を行う事でIWGPヘビー級王座としてタイトル化され、新日本プロレスを象徴するチャンピオンベルトとして継承される事となった。

IWGPヘビー級王座に先駆け1985年にIWGPタッグ王座、1986年にIWGPジュニアヘビー級王座の各王座と、1998年にIWGPジュニアタッグ王座、2003年にIWGP U-30無差別級王座、2011年にIWGPインターコンチネンタル王座、2012年にNEVER無差別級王座、2016年にNEVER無差別級6人タッグ王座、2017年にIWGP USヘビー級王座、2021年にIWGP世界ヘビー級王座の各王座が認定され現在に至る。

因みに、WWFとの提携解消や、それに伴う各王座のIWGP認定タイトルへの移行に関しては、前者はプロレス週刊誌などの紙媒体で、後者は公式パンフレットで詳しく伝えられてはいた(例えば、当時ジュニア二冠王だったザ・コブラの場合、公式パンフレットの選手紹介において「真の世界王者を決めるIWGP Jr.ヘビー級選手権を狙うため、NWA Jr.とWWF Jr.のベルトを返上」と小さく触れられていた)。ところがテレビ中継では、これらの件は両方とも、何の説明もなされなかった。 従ってテレビ上では、NWAやWWF認定のベルトが、いつの間にかIWGP認定のベルトに取って代わるという、いささか不自然な形になってしまった。

2011年、アントニオ猪木が代表を務めるIGFの蝶野正洋エグゼクティブプロデューサーが「IGF版IWGP」を提唱し、12月2日の両国大会「INOKI BOM-BA-YE 2011」にも始動させると発表したが、蝶野の退任もあり立ち消えとなっている。

脚注