『BGM』(ビー・ジー・エム)は、日本の音楽グループであるYMOの5作目のアルバム。1981年3月21日にアルファレコードからリリースされた。

作詞は細野晴臣、高橋幸宏、坂本龍一が行い、ピーター・バラカンが英訳している。作曲はメンバー3人の他に松武秀樹が担当、プロデューサーは細野が担当している。

先行シングルはなく、後に「キュー」、「マス」がシングルカットされた。

本作は坂本龍一のソロアルバム 『B-2ユニット』(1980年) と、加藤和彦の 『うたかたのオペラ』 (1980年)の2枚のアルバムからおもなインスピレーションを得て制作された。結成当初は覆面バンドとして活動したかったが、前作があまりにも売れすぎたため、世間は個別のキャラクターをことさらに求めた。そのため、この作品以降、個々のパーソナリティと音楽性を前面に出すこととなった。細野はYMOのベストと思われるアルバムとして、古くならない音と歌詞の内容の良さで本作を挙げている。高橋も、いままで自分たちが言いたかったことを初めて歌詞で表現し、それに一番こだわったこと、そして言葉とサウンドがうまく合体しているところから本作をベストと評価している。

オリコンチャートでは最高位2位となり、売り上げ枚数は累計で27.5万枚となった。

背景

1980年8月、細野はスネークマンショーのアルバム『スネークマン・ショー』のプロデュースのためレコーディング作業に取り掛かり、坂本はソロアルバム『B-2ユニット』のレコーディングのため後藤美孝と共にロンドンへと向かった。また、同時期にイギリスにてベスト・アルバム『X∞Multiplies』とシングル「ビハインド・ザ・マスク」がリリースされた。8月18日にはNHK-FMラジオ番組『サウンド・オブ・ポップス』にて5日間に亘りYMO特集が放送され、ゲストとして糸井重里が出演した。8月25日には坂本が参加した曲「35」が収録されたグンジョーガクレヨンのデビュー盤『GUNJYO-GA-CLAYON』がリリースされた。8月26日には高橋と坂本がコープロデューサーとして参加した大村憲司のアルバム『春がいっぱい』のレコーディングが開始された。

9月5日にはベスト・アルバム『X∞Multiplies』が逆輸入の形で日本国内でリリースされた他、細野が参加した福澤もろのシングル「7:00AM」がリリースされた。9月21日には坂本のソロアルバム『B-2ユニット』、メンバー3人が参加したスーザンのアルバム『DO YOU BELIEVE IN MAZIK - 魔法を信じるかい?』がリリースされた。スーザンのアルバムはプロデューサーの高橋の意向が色濃く反映され、YMOとしてはできないニュー・ミュージックなどに似せたサウンドとなっている。9月25日には細野と高橋が参加した加藤和彦のアルバム『うたかたのオペラ』がリリースされた。

10月にはイギリスにてシングル「ナイス・エイジ」がリリースされた他、10月1日には3人が参加した矢野顕子のアルバム『ごはんができたよ』がリリースされた。同アルバムには矢野の作詞による「東風」のカバーやYMOのライブでも演奏された「在広東少年」が収録された。

10月2日にはYMOとして2回目となるワールドツアー「YELLOW MAGIC ORCHESTRA WORLD TOUR '80」の記者会見が行われ、翌日の10月3日に日本を発ち、4日にロンドンへと到着した。このツアーはA&Mレコード側のオファーによるものであり、前回はライブハウス規模の会場であったのに対し、ホール規模のライブが多くなっていた他、スポンサーとして富士フイルムと日本航空が付く異例の好待遇ツアーとなった。10月7日には映画『未知との遭遇』(1977年)の撮影にも使用したシェパートン・スタジオに本番と同じステージセットを組み、3日間におよぶリハーサルを実行した。10月11日のニューシアター(オックスフォード)よりツアーが開始され、イギリス公演では前座にコムサット・エンジェルスが参加した。10月16日にはロックの殿堂の一つであるハマースミス・オデオン(ロンドン)にて公演が行われ、XTCのアンディ・パートリッジ、ジャパン、スロッビング・グリッスル、ベイ・シティ・ローラーズのレスリー・マッコーエンなどが観客として訪れた。 10月20日にはマルケトハウス(ハンブルク)での公演が行われたが、A&M側の判断で無料公演となり、これに細野は「プライドが傷つく」とコメントした。

10月21日には3人が参加したシーナ&ザ・ロケッツのアルバム『Channel Good』、細野と高橋が参加した金井夕子のシングル「Wait My Darling」がリリースされた。10月22日にはアメリカ合衆国にてシングル「タイトゥン・アップ」がリリースされた。

11月1日には3人が参加したRAJIEのアルバム『真昼の舗道』、高橋が参加したスーザンのシングル「モダン・ワールド」がリリースされた。11月2日にはアメリカ合衆国の音楽番組『ソウル・トレイン』に松武を除く5人で出演、「タイトゥン・アップ」と「ファイヤークラッカー」を演奏した。11月6日にはニッポン放送ラジオ番組『タモリのオールナイトニッポン』に国際電話でYMOの3人が出演し、同番組内でハマースミス・オデオン公演の模様が放送された。11月7日にはA&M ザ・チャップリン・スタジオ(ロサンゼルス)公演が行われ、宇宙中継により日本においても1時間遅れで放送された。

12月2日にはフジテレビ系音楽番組『FNS歌謡祭』(1974年 - )にてYMOが特別賞を受賞、12月20日には日本にてシングル「タイトゥン・アップ」、坂本が参加したジャパンのアルバム『孤独な影』がリリースされた。12月21日には細野が参加した糸井重里のアルバム『ペンギニズム』がリリースされた。12月24日から27日にかけて日本武道館公演が行われ、12月26日には東京12チャンネル系音楽番組『パイオニア・ステレオ音楽館』にてYMO特集が放送された。12月31日には日本レコード大賞にてアルバム賞を受賞し、同日にフジテレビにて12月27日の日本武道館公演の模様が放送された。

1981年に入り、1月にはイギリスにてシングル「タイトゥン・アップ」がリリースされ、1月21日には高橋が参加したピンク・レディーのシングル「Last Pretender」、RAJIEのシングル「偽りの瞳」がリリースされた。1月21日には3人が参加した大村のアルバム『春がいっぱい』、細野が参加したスネークマンショーのアルバム『スネークマン・ショー』、細野と高橋が参加した金井のアルバム『écran』がそれぞれリリースされた。2月1日には3人が参加した矢野のシングル「春咲小紅」がリリースされた。3月8日にはエフエム東京ラジオ番組『レコパル音の仲間たち』に細野と高橋が出演、司会は糸井が務めた。3月10日にはYMOとして初の写真集となる『OMIYAGE』が発売され、3月10日には池袋の西武百貨店8F特別催事場にて「YMO百科展」を開催、メンバー3人も登場しサイン会などが行われた。

録音

制作

本作のレコーディングは1981年1月15日から2月20日にかけて行われた。同年3月21日のリリースに間に合わせるため、締め切りギリギリまで録音作業が行なわれた。

アルバムタイトルは1980年7月に細野晴臣が高橋幸宏とともに加藤のアルバム制作のために滞在していたベルリンで着想した。細野は「危険なので距離を置いてBGMのように聴いてくれ」という意図があったとし、高橋は「YMOの曲はまるでMuzak(≒BGM)のようだ」と批評した海外の音楽評論家への意趣返しの意味を込めたと語っている。

その一方で、坂本は心身ともに不調であったことと現代音楽の解釈を巡って細野と意見が対立したことから、意識的にサボることがあったことを後日語っている。細野の「千のナイフ(坂本の曲)みたいな曲作ってよ」というリクエストに「そんなら千のナイフ入れてやれ」と過激なアレンジのキーボードソロにしてそのまま入れた。また、既にソロのシングル用に作ってあった「ハッピー・エンド」をわざと換骨奪胎したようなアレンジにして提供したりした。純粋な新曲は「音楽の計画」わずか1曲の提供だった。

使用機材など

- このアルバムにはミックスダウンは1曲1時間半というルールがあった。

- シーケンサーがMC-8からMC-4に変更された。

- シンセサイザはプロフェット5が主役となった。坂本龍一はプロフェット5が秘めている可能性を探るべく、相当使いこなした。

- レコーディングではTR-808で延々とループを回し、それを聞きながらの作業を行っていた。

- その他の使用機材は、ミニモーグ、アープ・オデッセィ、ローランドジュピター8などが挙げられる。

- 生楽器がほとんど使われていないのもこのアルバムの特色である。

デジタルMTR

- レコーディングには当時開発されたばかりで日本に2台(アルファレコード Studio"A"と音響ハウススタジオに各1台)しかなかった3MのデジタルマルチトラックレコーダーDMSが使用された。しかし、あまりにもクリアな音に細野が納得せず、一旦リズムパートをティアックのアナログMTR(TASCAM 80-8)に録音し、それをデジタルMTRにコピーするという特殊な録音方法が取られている。これは民生用MTRの狭いダイナミックレンジにより音量のピークで音色が変わるとともに全体の音圧が上がる、のちに“テープコンプレッション”と名づけられる手法であるが、それを意識的に取り入れた最初期のレコーディングとされている。

- しかし坂本は、「当時の自分は、立派なアルファレコードのスタジオで、まるで貧乏アーティストがやるような方法には気乗りしなかった」と回想している。

- 当時のデジタルMTRではアナログオープンリールテープの様なテープにハサミを入れて編集(手切り編集)することが出来ず、しかも記録・再生時共にエラーがしばしば発生するため、信頼性に乏しく当時のエンジニアに不評であった。

- DMSの録音方式は3M独自のもので汎用性がなく、マスターテープも他社の機器では再生できない。現在国内には使用可能機器が存在せず、かりに海外に稼働する個体があったとしても使用料が莫大な額になるため、現状ではオリジナルマルチトラックマスターテープを再生することは事実上不可能となっている。

音楽性

初期の『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』などと比較すると、収録曲全体がおとなしく暗めのイメージを持つため、爆発的なセールスこそなかったが、細野は「たくさん売れた後だからこそやりたいことができたアルバム」と語っている。

10曲中、8曲が約4分30秒、残り2曲が約5分20秒と、演奏時間が統一されている。この演奏時間はジョン・ケージの有名な4分33秒と符合するが、細野は「すべて無意識でやっていた」と回想している。

前作まで歌詞はクリス・モズデルの担当だったが、このアルバムからは各メンバーが作詞するようになった。歌詞を英語にしたのは、日本語だと内容がストレートすぎるため、英語でワンクッション置きたかったためであるが、3人は英訳詩を書くことができなかった。そこで事務所に著作権担当として加入したばかりだったイギリス人、ピーター・バラカンが半ば強引に翻訳担当者に任命され、以後YMO散開(解散)まで協力することになる。バラカンは発音指導も担当し、世界を目指すならと、日本人特有の「英単語の母音をローマ字感覚で見てしまうクセ」などを厳しく指摘するなど指導した。メンバー3人も同様にかなりしごかれたと回想している。

このアルバムは過密な制作スケジュールのため、曲のタイトルが決まったのもリリースされる1か月前で、製造スケジュールの関係上歌詞カードの印刷が間に合わず、バラカンがクレジットタイトルをすべてタイプライターで打ち込んだものが封入され、アルバムのリリース前後に出版された『YMO写真集/YMO BOOK OMIYAGE』(小学館:雑誌「GORO」特別編集)に、歌詞と対訳が掲載された。なお、アルファでの初CD化の際にも歌詞は省略されていた。

リリース

1981年3月21日にアルファレコードからレコード (LP)・カセットテープ (CT) の2形態でリリースされた。レコードの予約特典として「YMO / BGM」の文字が入った白いビニール製バッグが付属した。

1984年7月25日に初CD化され、その後も再リリースとして1987年3月25日、1992年3月21日、1994年6月29日とCDのみ再リリースされ、1998年1月15日には紙ジャケット仕様として再リリースされた。

1999年9月22日には細野監修によるリマスタリングが施され、ライナーノーツをケン・イシイが担当する形で東芝EMIより再リリースされた。

2003年1月22日には坂本監修により紙ジャケット仕様にてソニー・ミュージックハウスより再リリース、音源は1999年の細野監修によるものが採用された。

2010年9月29日にはブルースペックCDとして再リリースされ、2019年5月29日にはSACDハイブリッドとして再リリースされた。

プロモーション

このアルバムのために制作費500万円でテレビCMが作成された。CM撮影は2月14日にアルファレコードの本社前で行われ、細野が僧侶、高橋が警察官、坂本が看護師の姿で、ニュースキャスターとしてスネークマンショーの伊武雅刀が出演している。放送当時、音楽アルバムのためにテレビCMが作成されることは非常に珍しいことであった。特典ポスターもこのCMと同様の扮装で撮影されている。

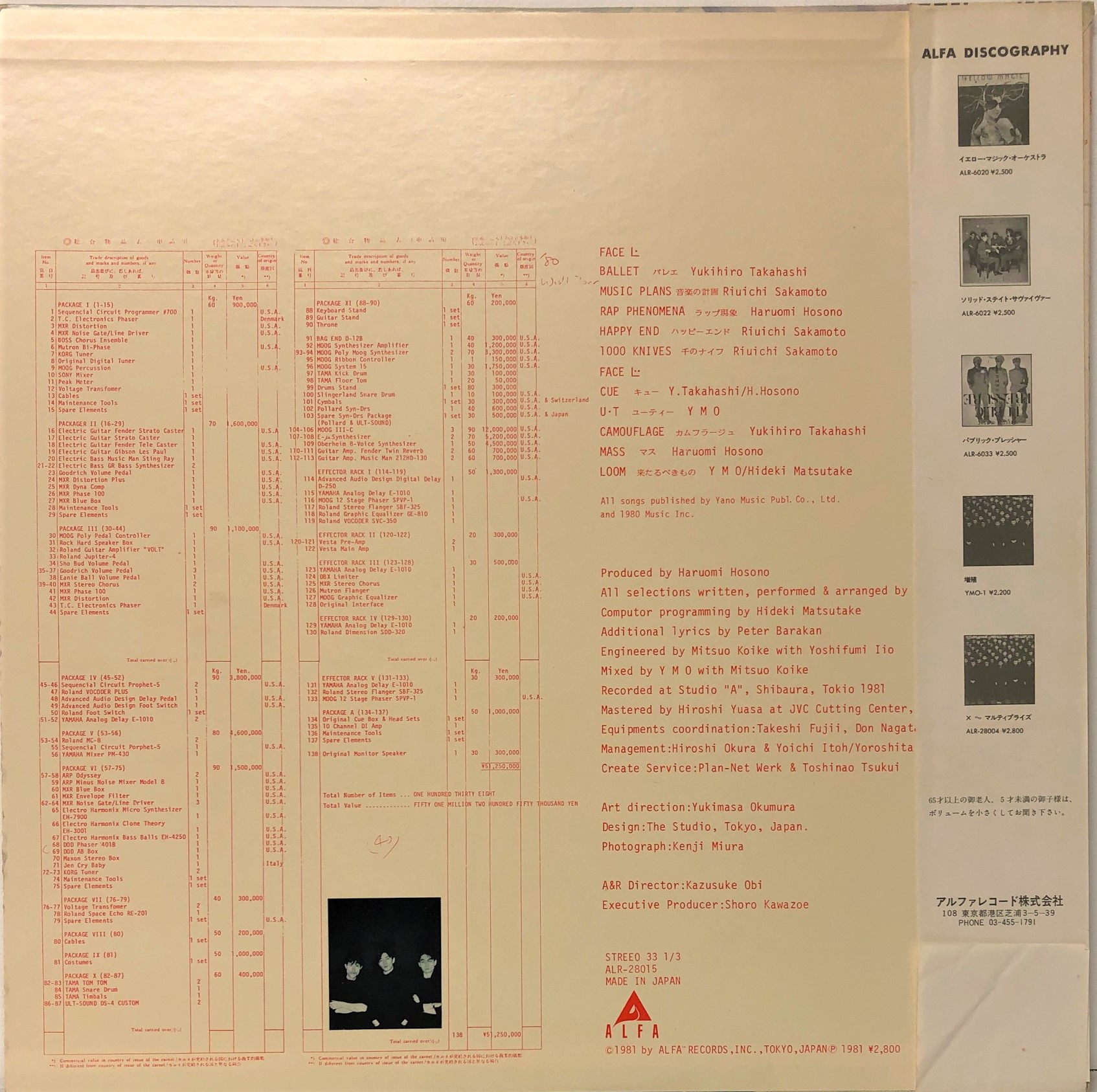

アートワーク

ジャケットデザインは奥村靫正によるもので、印刷には6色の特色が使われた。裏ジャケットは1980年のワールドツアーにおける機材リストである(手書きで「'80 World Tour」と書かれている)。

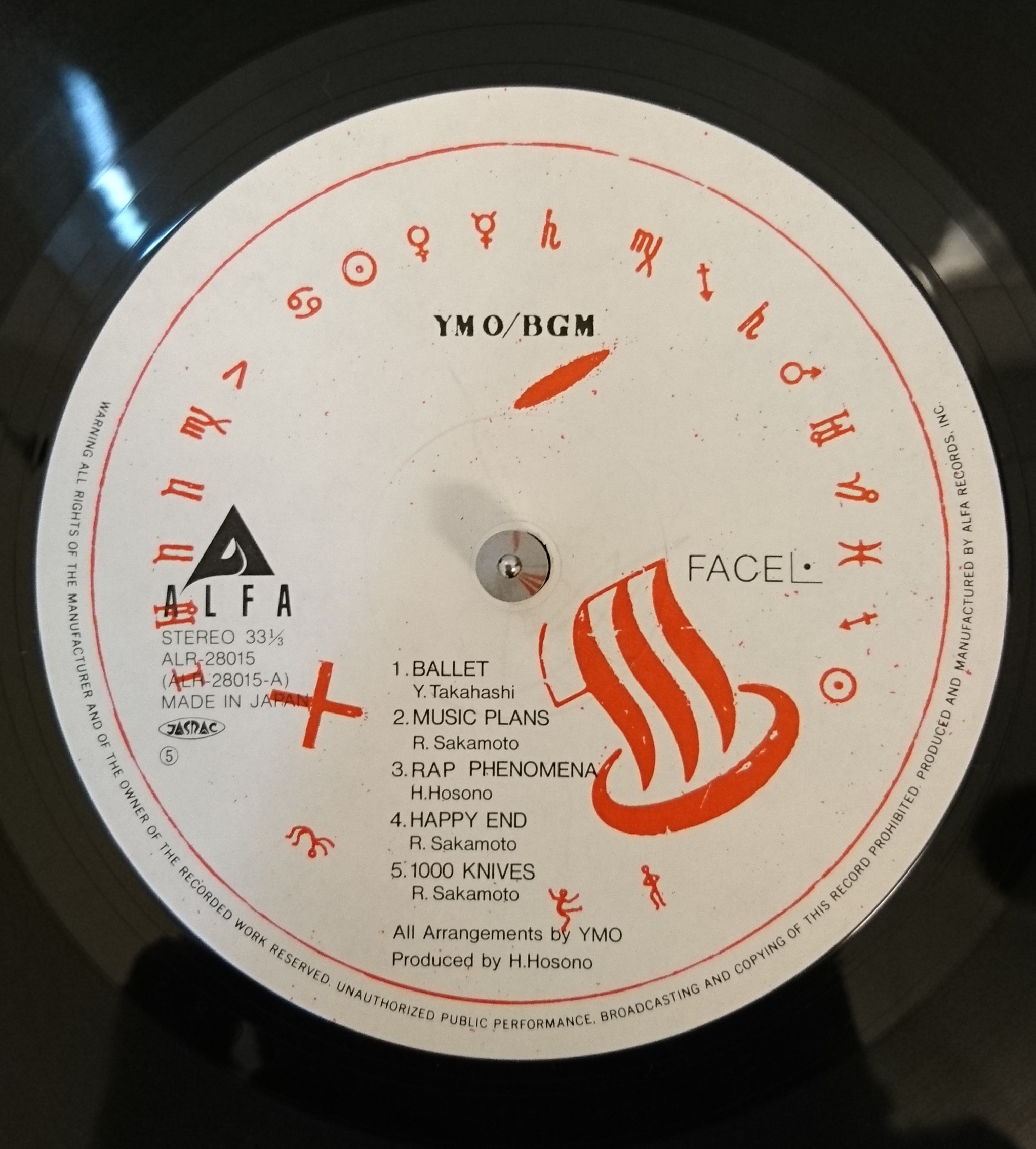

このアルバムから「YMO」の文字を温泉の地図記号風にかたどった、通称「温泉マーク」が使用されている。これはアルバム作成の前に行われたワールドツアーで、メンバーが疲れきり、「帰って温泉に行きたい」と思っていたことからきたマークである。

ツアー

本作リリース後にはツアーは行われず、次作『テクノデリック』(1981年)リリース後に『YMO-WINTER-LIVE-1981』が行われる事となる。

批評

- 音楽情報サイト『オールミュージック』では、3点(満5点)と評価された。

- 音楽本『コンパクトYMO』にてライターの吉村栄一は、リリース当時の状況として「『暗い』『地味』とさんざんに酷評された」と指摘しているが、YMOが熱狂的なファンを獲得している事の背景として、「本作と続く『テクノデリック』の存在を抜きにしては理解できない」と本作を位置付けた。また、『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』のような作品を期待していたファンを裏切った作風に関し、「耳になじみよいポップさや、人目を魅くわかりやすい装飾はここにはない」と理解が困難な作品である事を示唆しているが、「全体的に抑制はきいていながらも甘美なメロディ、快楽的なくっきりとしたリズム、そして遊び心が本作には満ちている。なにより、聴き手の精神と肉体に直接作用するかのような、重低音をはじめとした音響効果」と音楽性、音質面やバラエティ性に関して肯定的に評価し、「時代も、音楽の流行が変わっても、いつまでも色褪せない傑作」と絶賛した。

- 音楽情報サイト『CDジャーナル』では、「YMO史上、もっともダークで、もっともハイ・クオリティなアルバム」と本作を位置付けており、「軽やかな“テクノ・ポップ”というよりも、シリアスで重たい感じの曲が中心。このアルバムで彼らは、自身にまとわりつくイメージに1回リセットをかけた」と当時の周囲の期待から逸れた作品であった事を指摘しているが、「テクノ・ミュージックの可能性を追いはじめ、テクノロジーがさらに進歩した80年代初頭の先鋭的な表現を残した名盤」、「“世界初のアンビニエント・テクノ”として、永遠に聴き継がれるべき作品といえる」と革新性に関して肯定的に評価している。

チャート成績

オリコンチャートではLPで最高位2位、CTで最高位4位を獲得、LPは登場回数19回、CTは登場回数21回となり、売り上げ枚数はLPで17.5万枚、CTで10万枚、累計では27.5万枚となった。

収録曲

曲解説

A面

- BALLET/バレエ

- このアルバムの方向性を示した曲で、暗い中にも甘い雰囲気を醸し出している。イントロのピアノは坂本による演奏。歌詞はタマラ・ド・レンピッカについて霧の中にあるワルシャワの雰囲気を高橋が表現。SE的な音色は細野による機関車をイメージしたもの。フランス語のヴォイスは布井智子。また、ノンクレジットだが、フォークデュオ「バズ」(BUZZ)の東郷昌和が、高橋の要望により「ジョン・レノンぽく」歌っている箇所があるとのこと。矢野顕子はYMOの中で一番お気に入りの曲としてこの曲を挙げている。

- MUSIC PLANS/音楽の計画

- ヴォーカルは坂本。このアルバム時にややスランプだった坂本の苛立ちをぶつけるような激しい詞が特徴。3分30秒辺りで「パチッ」というノイズが聞こえるが、これはデジタルレコーダーのデータエラーに起因するノイズである。

- RAP PHENOMENA/ラップ現象

- ぼそぼそと「ラップ現象」についてラップ風に語りつづける、というちょっとした洒落をきかせている。作曲当時は世界的にもラップを取り入れた曲が出始めたばかりであり、ヒップホップもまだ一般的な言葉ではなく、日本人としては最も初期のラップ曲である。歌っているのは細野だが、彼は自分の声が気に入らないらしく、特徴的な声の低音部分を完全にカットしている。間奏のヴォイスの反復はサンプリングではなく、テープ・ループを使用している(デジタル・ディレイのホールドモードを使用したとの説もある)。

- HAPPY END/ハッピー・エンド

- 坂本のソロシングル「フロントライン」のB面に収められていた曲をダブミックス。ただしメロディーが省略され、ダブ的に破壊する手法を大胆に取り入れたため、一聴するとわけがわからない。1984年の初CD化の際、LPとはミックスの異なるヴァージョンが収録された(1999年に再発売された細野監修のリマスター盤、並びに同じ音源を使用した2003年再リリース盤ではLPと同じミックスの音源に戻されている)1981年のウインターライブでは原曲に近いアレンジで演奏している。2005年9月28日に発売の坂本のアルバム『/05』にはピアノ4重奏で収録。

- 1000 KNIVES/千のナイフ

- 坂本のファーストアルバム『千のナイフ』の収録曲をセルフカヴァー。締め切りに曲が間に合わなかったために、急遽収録されたらしい。YMOのコンサートでも頻繁に演奏されていたが、このテイクでは、より乾いた感じのアレンジとなっている。曲の最後で片方のチャンネルだけ「ビヨョョョ〜」と鳴っているのはエンジニアの松武秀樹がプログラミングを誤ったため。しかし坂本が「こっちの方がかっこいい」とそのまま採用された。間奏はギター・ソロの雰囲気をキーボードで実現しており、坂本自身が気に入っている。高音から低音に落ちてくる部分はプロフェット5のポリモード→モノモード切替を使って実現している。

B面

- CUE/キュー

- のちにシングルカットされた。詳細は「キュー」を参照。

- U・T/ユーティー

- シングル「キュー」のB面にも収録されている。詳細は「キュー」を参照。

- CAMOUFLAGE/カムフラージュ

- シングル「マス」のB面にも収録されている。詳細は「マス」を参照。

- MASS/マス

- のちにシングルカットされた。詳細は「マス」を参照。

- LOOM/来たるべきもの

- 無限音階は松武秀樹がE-muのモジュラーシステム(通称タンス。moogIII-Cをタンスと呼ぶこともあるが、本来はこちらを指す)を使って実現。上昇音と下降音が同時に響いている。上下を6オクターブずつ時間的にずらし、延々音が上昇して聞こえるような聴感上の錯覚を利用している。松武のソロシングル「謎の無限音階」でも使用されていたものではあるが、松武がスタジオで流していた無限音階をYMOメンバーが気に入り採用した。後半の人間の呼吸に合わせて音が左右に飛んだり、音量が変化する部分も松武のアイディアによるもの。水滴が垂れる音はメンバー3人の脈拍の平均値を算出して作られた。

スタッフ・クレジット

参加ミュージシャン

- YMO

- 細野晴臣

- 坂本龍一

- 高橋幸宏

- 松武秀樹 - コンピューター・プログラミング

スタッフ

- 小池光夫 - レコーディング、ミックス・エンジニア

- 飯尾芳史 - レコーディング・エンジニア

- YMO - ミックス・エンジニア

- 藤井丈司 - エキプメント・コーディネーション

- 永田ドン(:永田純) - エキプメント・コーディネーション

- 宮寺トモキ - エキプメント・コーディネーション

- PLAN・NET-WERK & ツクイトシナオ - クリエイティブ・サービス

- 三浦憲治 - 写真撮影

- 小尾一介 - A & Rコーディネーター

- 川添象郎 - エグゼクティブ・プロデューサー

- 村井邦彦 - エグゼクティブ・プロデューサー

リリース履歴

脚注

参考文献

- 『月刊 ロッキンf 5月号』立東社、1981年4月。

- 備酒元一郎 (編) 編『レコード・コレクターズ増刊 ジャケット・デザイン・イン・ジャパン』ミュージックマガジン、2004年10月。

- 文藝別冊 (編) 編『加藤和彦 あの素晴しい音をもう一度』河出書房新社、2010年2月。ISBN 978-4-30-997731-7。

外部リンク

- BGM - Discogs (発売一覧)