敦煌文献(とんこうぶんけん)は、1900年に敦煌市の莫高窟から発見された文書群の総称である。長らく莫高窟の壁の中に封じられていたものが、道士・王円籙(おう えんろく、籙は竹冠に録)により偶然に発見された。唐代以前の貴重な資料が大量に保存されており、その学術的価値の高さより「敦煌学」と言う言葉まで生まれた。敦煌文書・敦煌写本などとも。

発見からの経緯

1900年、莫高窟の第16窟の中にいた道士・王円籙が崩れ落ちた壁の中に四畳半ほどの空間(耳洞)があることを発見し、その中に封じられていた大量の経典・写本・文献を発見した。発見に至る経緯については王円籙の証言にも食い違いがあり、はっきりしない。ところが王円籙は字が読めなかった。取り扱いに困った王円籙はこのことを地方官に報告したが、適当に処理しておけと言うだけで見向きもしなかった。この空間は後に第17窟と番号付けされ、「蔵経窟」「宝庫」などと呼ばれることになる。

この噂をどこからか聞きつけてやってきたのがイギリスの探検家、オーレル・スタインである。1907年、スタインは王円籙を言いくるめてわずか馬蹄銀4枚(約500ルピー)の代価に数千点余りの経典の数々をロンドンの大英博物館へと持ち帰った。この功績によりスタインはSirの称号を受けている。翌年に今度はフランスのポール・ペリオがやって来た。ペリオは中国語に精通しており、山積みの文献の中から特に価値の高いものを選んで数千点を買い取ってパリへ持ち帰った。

この話を聞いた清朝政府はようやく敦煌文献の保護を命じ、北京へと持ち帰らせた。しかし王円籙は一部をまだ隠し持っており、その次にやってきた日本の大谷探検隊(1912年)やロシアのオルデンブルク探検隊(1914年)に数百点ほどを渡している。その後やってきたアメリカのウォーナー探検隊(1924年)は壁画を薬品を使って剥いで略奪していった。

敦煌文献の価値

まず先に、どうしてこの文献が壁の中に封じ込まれることになったのかを解説する。 封じ込まれたのは11世紀前半と推定されており、経緯については2つの説がある。

- 敦煌が西夏により占領された際に経典を焚書されることを恐れて隠したという説。

- 不必要なもの・価値のないものをとりあえず置いておいたという説。

一つ目の説は井上靖の小説『敦煌』が採用しているが、西夏朝は仏教を信仰しており経典を破壊すること自体がありえない、この敦煌文献にはとうてい価値の無さそうなものが多数含まれており中には習字の書き損ないと思われるものまである、という疑問が指摘され、現在では二つ目の説がほぼ定説となっている。

当時価値がないと考えられたものが、現代においてこれだけ価値を持つとされる理由は複数ある。

- 一つ目がその量である。総数で3万とも4万とも言われるその数は各分野にわたって資料を提供している。

- 二つ目がその年代である。中国に於ける印刷術は五代十国時代から北宋代に飛躍的に進歩した。それゆえに唐代以前の写本は版本に取って代わられ、清代になるとほとんど存在しなくなっていた。敦煌文献の中にはこうやって遺失した書物・文書が大量に存在しており、敦煌の中から復活した書物は少なくない。

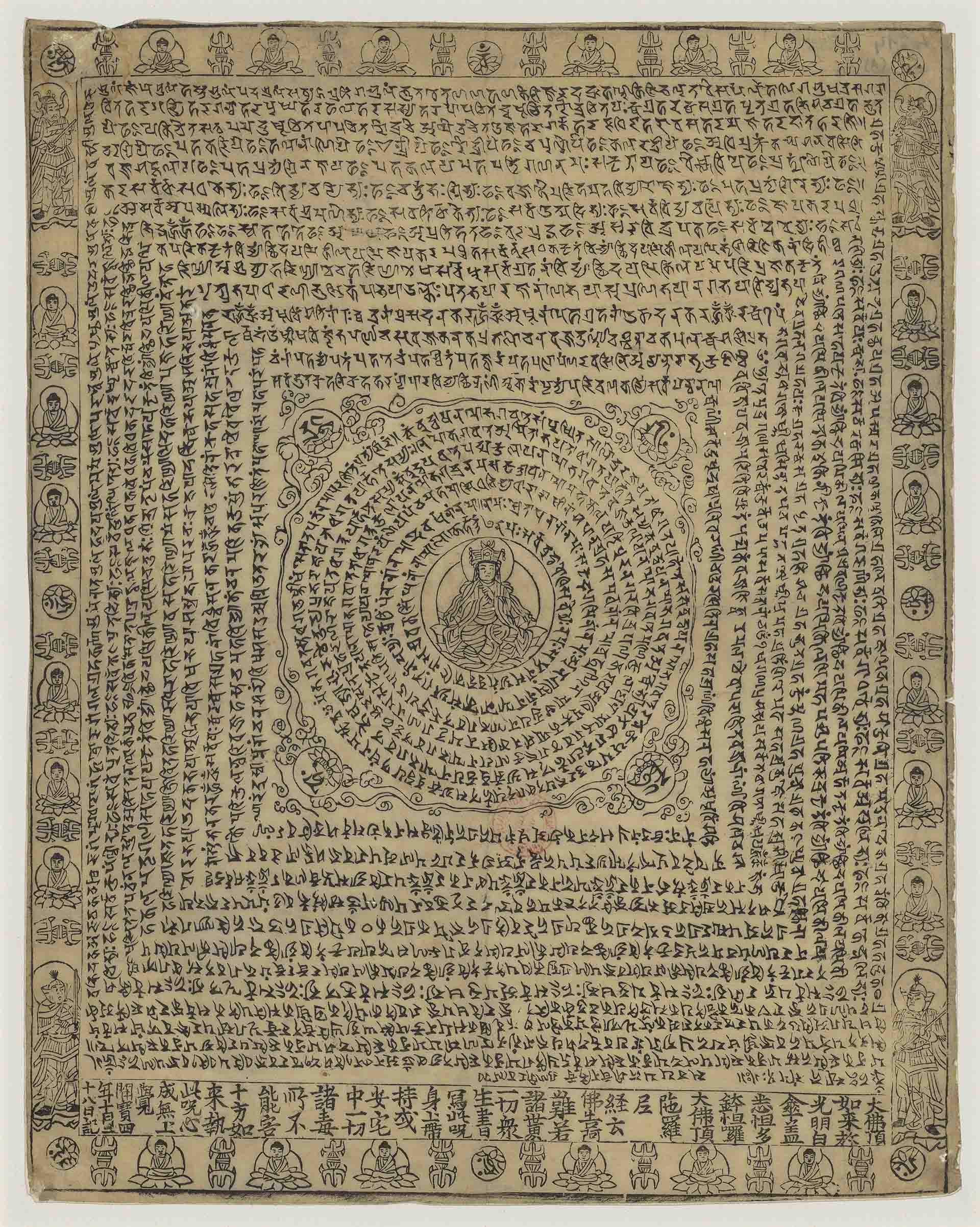

- 三つ目がそのバラエティである。文献の大半は漢語で書かれており、内容は仏典である。しかし他にチベット語・サンスクリット語・コータン語・クチャ語・ソグド語・西夏語・ウイグル語・モンゴル語などがあり、内容もゾロアスター教・マニ教・景教(ネストリウス派)などの経典、唐代の講唱の実態を示す変文、あるいは売買契約書や寺子屋の教科書などの日常的な文書も残っており、失われた言語・宗教をこの文献より一部復活させたり、当時の民俗・政治の実態を知る上で非常に貴重である。

- 四つ目にその無価値さゆえである。無価値と判断したものを苦労して保存しようとする者はまずいない。であるからそのような物が現存する可能性はそれこそ奇跡に近い。その奇跡の成果である唐代の土地台帳などから均田制など唐代に行われていたとされる諸制度が実際にどのように運営されていたかの研究が進められている。

研究の推移

各国の研究者がそれぞれの国へ敦煌文献を持ち帰った。スタインが持ち帰った文献は大英図書館に、ペリオのものはフランス国立図書館に、清政府のものは北京京師図書館に収蔵された。大谷探検隊のものは大谷光瑞の失脚の影響で龍谷大学・東京国立博物館・中国の旅順博物館に分蔵されている(日本には大谷探検隊の大谷コレクションとして頻繁に混同される大谷大学などの大学所蔵や個人所蔵のものもかなりあるが、それらは全て他国のコレクションが流出したものを、後になって購入したものである)。ロシアではサンクトペテルブルクの科学アカデミー東洋学研究所に収蔵されている。他にはフランスのギメ美術館、ロシアのエルミタージュ美術館、アメリカのハーヴァード大学付属フォッグ美術館などが収蔵している。

このため、敦煌研究が始められた当初は各研究機関がバラバラに研究を進めていった。後年にマイクロフィルムによる相互の貸し出しが可能となり、国際的な研究が進むようになった。各国の代表たちが集まって行われる国際シンポジウムも多数開かれており、その学問としての多彩さは「敦煌学」と言う言葉を生み出した。藤枝晃が20世紀の日本で敦煌学の第一人者だった。

さらに西域トルファンでも多量の文書が発掘され、立体的な研究が進められるようになった。現在では敦煌・吐魯番(トルファン)と併称されることも多い。

近年では森安孝夫や李正宇らの研究によって、821年の長慶会盟の際に唐とチベット帝国とウイグル帝国による「三国会盟」が締結されたことが分かってきている。

脚注

関連文献

- 池田温『敦煌文書の世界』名著刊行会〈歴史学叢書〉、2003年。

- 神田喜一郎『敦煌学五十年』二玄社「全集第9巻」。古典

- 金岡照光『敦煌文献と中国文学』五曜書房、2000年。大著

- 藤枝晃『敦煌学とその周辺』〈なにわ塾叢書〉、1999年。新書・講演録

- 『敦煌学の百年 佛教芸術271号』毎日新聞社、2003年。

外部リンク

- 国際敦煌プロジェクト

- 敦煌石窟