初代桂 文治郎(かつら ぶんじろう、1878年 - 1948年6月2日)は、上方噺家。本名: 飯田 竹治郎。

経歴

大阪市中央区高津の銀細工職人の家に長男として生まれる。

3代目桂文三の芸に憧れ、18歳で稽古屋通いをはじめ、その後に落語家を志す。

3代目笑福亭松鶴門下に入り笑福亭松葉を名乗る。

後に一座を組み地方廻りに転じたが、やがて2代目桂梅枝門下に移り枝吉。

梅枝の死後、5代目林家正三門下に移り正朝と、師匠を転々とする。

最後に2代目桂文團治門下となり、桂小圓治となる。

1912年に上京した際、東京に三遊亭小圓治がいたので紛らわしいため、文治郎に改名。

美声の持ち主で、若年時から稽古屋通いをしており、文治郎となる以前は専ら音曲師として活躍していた。その後、三友派内で軽視されていることに不満を持ち、草創期の吉本興業・花月派に移籍。素噺に転じて以降は、中堅所として人気を得た。

『立ち切れ線香』を演じた際、お茶屋のおかみさんからただで宣伝してくれると感謝された。

また1928年の昭和天皇の御大典記念観兵式で秩父宮、高松宮、賀陽宮の前で『義太夫息子』を演じ「私ら下々のものはカカアのこと、いや妻のことをオイと申します…」とやって、彼らに大うけし、後にそれを自慢をしていた。

『親子茶屋』『立ち切れ線香』『仕込みの大砲』『百年目』などの茶屋噺で人気を集め、他にも『欲の熊鷹』『軒付け』『お文さん』などが十八番だった。晩年は新世界花見小路で料亭「十郎」を営みながら寄席に出ていた。

弟子

- 桂文蝶

- 桂枝松

- 桂文せん

出典

- 月亭春松(編)『落語系圖』 - 表記が「文次郎」となっているが、誤植か。

- 諸芸懇話会・大阪芸能懇話会(共編)『古今東西落語家事典』平凡社、1989年)

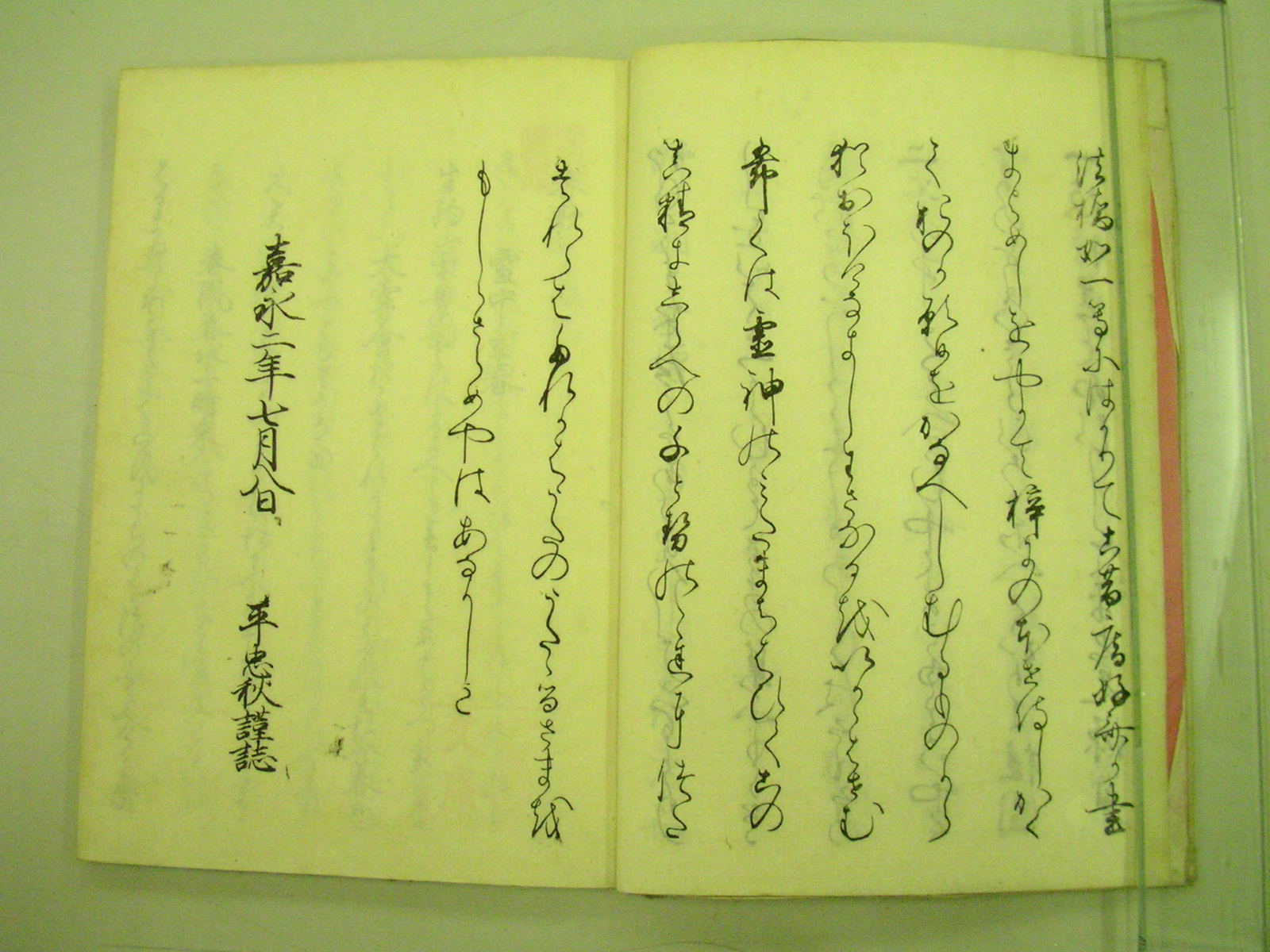

- 『笑根系図』(私刊)、1961年

- 『古今東西噺家紳士録』